研修中の「失敗」がきっかけで、 インフラエンジニアの重要性にめざめる

システム開発部 基幹グループ

2017年入社。大学は電気電子情報を専攻。メディアを通じてものづくりをしたいと考え、デザインクオリティが高いOZmallに興味を持ち入社。以降、一貫してインフラ領域にかかわる。

■サーバーをダウンさせ、インフラの重要性を意識

大学時代はデザインに興味があり、デザインにかかわるフロントエンドエンジニアやUIUXデザイナーをめざしていました。現在のインフラエンジニアに進路を決めたのは、「失敗」がきっかけです。入社当時、研修でサーバーアプリケーションのログ解析をしていて、うっかりコアとなるファイルをいじってサーバーをダウンさせてしまったのです。幸い、先輩がしっかりバックアップを取ってくれていたため、サービスそのものには影響は出ませんでしたが、その時、今まで動いて当たり前だと思っていたサーバーの重要性を強く意識しました。水道と同様、普段は使えて当たり前だけれど、万が一壊れたら大変なことになるということを学びました。

■安定したサービス提供のために、サーバーのフルクラウド化にチャレンジ

現在は、WEBサービス全体のサーバー環境構築や改善を行っています。さまざまなアプリケーションがストレスなく動くのも、サーバー基盤の安定が前提。ユーザーにとってOZmallが「欲しい情報をスピーディに探せて、自分にあった予約ができる」使いやすいサービスであり続けるために、日々、システムの監視を行っています。入社6年目には、オズモールサーバーのフルクラウド化にも、プロジェクトリーダーとしてチャレンジ。利用者の増加につれ、サーバー負荷も莫大になっていて、クラウド化は非常に重要かつ、積年の課題でした。この取り組みによって、オズモールの安定化と進化に貢献できたと感じています。

■自社開発のためスピーディな意思決定ができる

スターツ出版のコンテンツは自社開発なので、変更や改善について、外部連絡などの工程がなく、スピーディに意思決定できることが強みです。SIer(エスアイヤー)といわれるパートナー企業の方に業務をお願いしていますが、そのマネジメントや評価も重要な仕事です。エンジニアというと、ひとり黙々とPCに向かってプログラムを書くイメージがありますが、とくに今の職場はマーケティング、編集、営業など多くの部署とかかわり、チームで業務を行うため、コミュニケーション力も必須です。

■日々進化し続けるITの知識を理解できることが楽しい

IT業界の進化はめざましく、AIの台頭に象徴されるように、先日までできなかったことが、一足飛びにできるようになったりします。ただし、その中からどんな仕組みを取り入れるべきかの判断は、私たちエンジニアの大切な役割です。そのためにはインプットが重要で、2020年に自分の意志でGoogle Cloud 認定資格を取得しました。以降ほぼ毎年、アップデートされる更新資格を取得しており、2025年にはAzureの資格も取得しています。知識を取り入れるために、学習し続ける意思を持てるかどうかで成長速度が変わってきます。チームで知識を共有しながら、ユーザーに喜んでもらえるサービスを作りたい、と考える人にぜひスターツ出版を受けてほしいと思います。

メンバーが持ち回りで学んだ知見を共有する「zoom勉強会」を不定期で行っています。この日は46人が参加して盛り上がりました。

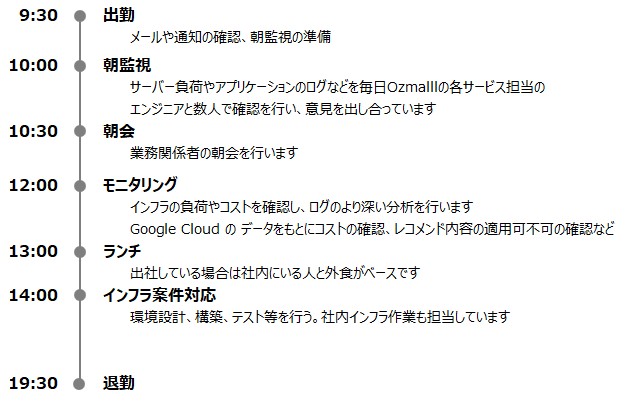

■ある日のスケジュール